Dieser Artikel wurde im Newsletter 05/2014 der Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor e.V. veröffentlicht.

Lebenserwartung

Die Deutschen werden so alt wie nie zuvor. Ein Kind, das 2012 geboren wurde, kann zukünftig mit einem sechs Jahre längeren Leben rechnen als ein 1990 geborener Mensch. Laut Modellrechnungen ist ferner davon auszugehen, dass jedes zweite Neugeborene hundert Jahre alt werden wird. Mit anderen Worten: Die Hälfte der heutzutage geborenen Kinder kann nach Prognosen von Bevölkerungswissenschaftlern das nächste Jahrhundert erleben.

Andererseits werden ständig neue Risikopotenziale entdeckt, und man gewinnt den Eindruck, dass das Leben immer mehr Risiken birgt. So hat beispielsweise die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) seit 1970 nahezu tausend krank machende Faktoren auf ihre krebserregende Potenz beurteilt. Jährlich legen wissenschaftliche Gremien lange Listen von Risikoverursachern vor. Stetig verfeinerte Analyseverfahren ermöglichen es zudem, toxische Spurenstoffe in kleinsten Konzentrationen nachzuweisen. Die Liste der Risikofaktoren wird immer länger und es ist kein Ende abzusehen. Wird also das Leben tatsächlich immer riskanter oder wird es sicherer?

Für den Versuch einer Antwort muss etwas weiter ausgeholt werden. Es geht dabei um das Risiko. Ein Begriff, der in der Alltagssprache geläufig ist, aber besondere Tücken aufweist, wenn man ihn einer näheren Betrachtung unterzieht.

Risikowahrnehmung

Die heutige mediale Besessenheit vom Risiko hat einen Vorläufer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland die steigende Lebenserwartung unter dem Aspekt der wachsenden Vergreisung thematisiert und als eine nationale Tragödie inszeniert. Zwar gibt es auch heute noch Stimmen, die die steigende Lebenserwartung kritisch bewerten, die herrschende Meinung, unter anderem vertreten von der WHO, lautet jedoch:

„Risiken reduzieren und ein gesundes Leben fördern. Ziel ist die Steigerung der Lebenserwartung in Gesundheit.“

Es ist aber durchaus denkbar, dass Menschen einer größeren Anzahl von Risiken ausgesetzt sind, eben weil sie länger leben. Jedenfalls ist eine solche Sicht nicht weniger plausibel als die Annahme, dass eine längere Lebenswartung aus der Reduktion von Risiken resultiert.

Risiko - eine nützliche Konstruktion

Ein Risiko ist nur dann ein Risiko, wenn von einem unter Risiko-Verdacht stehenden Stoff eine Schadwirkung ausgeht und eine Exposition mit dem Stoff verbunden ist. Risiken sind somit kalkulierte Erwartungen über den Eintritt schädlicher Ereignisse bei einer Exposition. Diese Erwartungen werden gewöhnlich in Verhältnissen, Proportionen oder Raten ausgedrückt. So lassen sich die Lungenkrebs-Fälle bei Rauchern gegenüber den Fällen bei Nichtrauchern bestimmen, um daraus das Risiko zu berechnen. Analog wird das Risiko von Lungenkrebs infolge von Radonexpositionen durch den Vergleich von Lungenkrebs-Erkrankungen bei Personen mit hohen und niedrigen Radonbelastungen ermittelt. Solche Risikoberechnungen beruhen jedoch auf kontrafaktischen Vereinfachungen. Es ist nachzuvollziehen, dass niemals identische Personen mit und ohne Exposition verglichen werden können, sondern nur möglichst ähnliche Personen. Nur auf der Basis idealisierter Vergleiche lassen sich Risiko-Maßzahlen kalkulieren. Dann ist beispielsweise das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, bei männlichen Rauchern 22,4 mal höher als bei Männern, die nicht rauchen. In vielen Fällen ist aber der Zusammenhang zwischen Exposition und Effekt weitaus geringer und in manchen Fällen ist der ermittelte Zusammenhang nicht plausibel. Korrelation ist nicht Kausalität. Somit sind Risikoaussagen kritisch zu hinterfragen.

Der Risikofaktor als Januskopf

Sucht man nach einer Definition des Begriffs „Risikofaktor“, stößt man rasch auf das Merkmal der Kausalität. Der Risikofaktor wird als Ursache einer Schädigung angesehen. Was aber heißt kausal? Schwingt hier nicht immer die Idee einer naturgesetzlichen Notwendigkeit mit? Wenn A, dann immer auch B? Nein, denn ein Risikofaktor ist eine statistische Abstraktion. Erst auf der Ebene von Kollektiven zeigen sich regelmäßige Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung. Im Einzelfall ist kein Muster zu erkennen. Es gilt: Wenn A, dann manchmal B, aber eben nicht immer. Ein Risiko kann, muss aber nicht eintreten. Es ist kontingent. Für die Beschreibung dieser Kontingenz bietet sich das Konzept der Wahrscheinlichkeit an.

Der Risikofaktor erhöht folglich die Wahrscheinlichkeit einer Gesundheitsschädigung.

Der Widerspruch zwischen Kausalität und Kontingenz löst sich auf, wenn Blickrichtungen unterschieden werden. Erst rückblickend können wir die Häufigkeit eines Risiko-Ereignisses bestimmen. Der Blick nach vorn, die Prognose, erlaubt keine deterministische Aussage. Auch ein Raucher kann Opfer von Gewalt werden, im Flugzeug abstürzen oder auf der Straße überfahren werden. Dann aber wechselt er die Kategorie und bedient so in künftigen Untersuchungen die Bedeutsamkeit anderer Risikofaktoren.

Risikoberechnungen sind somit nützliche Fiktionen. Weil die Wirklichkeit nicht exakt erfasst werden kann, hilft nur die Annäherung durch ein Modell. Modelle und Wirklichkeit stehen jedoch in einem Spannungsverhältnis. Nicht alles, was aus einem Modell abgeleitet werden kann, ist auch realitätstüchtig.

Das Risiko ist überall

Bereits 1967 haben die Psychiater Thomas Holmes und Richard Rahe gezeigt, dass ganz alltägliche Lebensereignisse krank machen können. Entscheidend ist, dass beinahe alles und jedes den Status eines Risikofaktors erlangen kann. Neben Ereignissen, wie einen Partner oder den Job zu verlieren, geht es auch um Weihnachten feiern, Heiraten, Kinderkriegen und Wohnungswechsel. Selbst das Ausbleiben von Streitereien in der Familie kann krank machen.

Fast jede Veränderung, so die Botschaft, ist riskant

Zuhause bleiben und die Bettdecke über den Kopf ziehen? Bewahre! Auch hier finden sich überall versteckte Krankmacher: In Duschvorhängen, Spülschwämmen und Geschirrtüchern, in der Trinkwasserleitung, in Energiesparlampen, und selbst im Bett, wie die Kölnische Rundschau unter Berufung auf das Umweltbundesamt berichtet. So gesehen ist es kein Wunder, dass es zu über 300.000 Treffern kommt, wenn man im Internet nach „kann krank machen“ sucht.

Wer ein Risiko meidet, geht ein anderes ein

Im Jahre 1938 wurde der Schriftsteller Ödön von Horvath in Paris, auf dem Weg nach Hause, während eines Gewitters von einem herabstürzenden Ast erschlagen. Aus Angst vor dem Autofahren hatte er das Angebot ausgeschlagen, sich chauffieren zu lassen. Die Moral dieser Geschichte lässt sich schnell auf den Punkt bringen:

Wer ein Risiko vermeidet, macht den Weg frei für ein anderes.

Wenn die Kindersterblichkeit reduziert wird, kann sich die Zahl der Herzerkrankungen erhöhen, und wo diese zurückgehen, eröffnen sich Möglichkeiten für Altersdemenzen. Das Leben bleibt riskant. Mit diesem Umstand setzt sich auch der amerikanische Forscher Ralph Keeney auseinander. Er macht darauf aufmerksam, dass sich das Gesamtrisiko eines Menschen nicht reduzieren lässt. Irgendwann stirbt er. Nur Zeitpunkt und Ursache sind variabel.

Risiko und Lebensertwartung

Zuweilen werden Überlegungen darüber angestellt, wie viel Lebenszeit gewonnen wäre, würde man einen Risikofaktor ausschalten.

Was würde man an Lebenszeit gewinnen, wenn man das Rauchen aufgibt, fettes Essen, Alkohol oder das träge Leben auf dem Sofa?

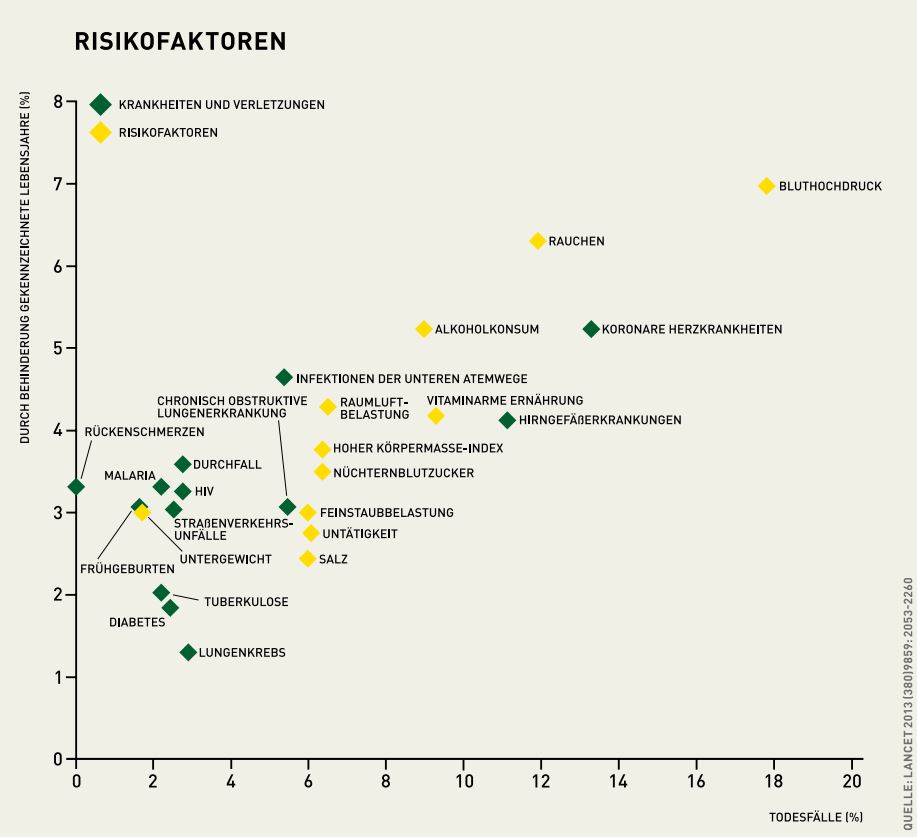

Ähnliche Überlegungen lassen sich für beliebig andere Risikofaktoren anstellen, zum Beispiel für Feinstaub, Uran im Trinkwasser oder Lärm. Solche Studien haben das ehrgeizige Ziel, Risikofaktoren, Krankheitslast und Lebenserwartung zusammen zu bringen. Zur Illustration sei auf einige Daten einer in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2012 verwiesen. Sie zeigt, dass im Vergleich von 1990 zu 2010 in Europa die Mortalitätsraten in allen Altersklassen gesunken sind. Zudem ist die Krankheitslast geringer geworden und damit die Lebenserwartung in Gesundheit gestiegen. Bedeutet das nun auch weniger Risiken? Dafür gibt es keine Evidenz. Richtig ist jedoch:

Verändert haben sich sowohl die Art der Krankheitslast als auch die Risikofaktoren.

Im Jahr 2010 sind die größten Krankheitslasten durch Herzerkrankungen, Schlaganfall und Lungenkrebs bedingt. Tödliche Infektionskrankheiten und Verkehrsunfälle haben abgenommen, aber Alzheimer und Stürze im Haushalt sind auf dem Vormarsch. Und die dominanten Risikofaktoren sind Ernährungsmängel, Adipositas sowie hoher Blutdruck. Sie erzeugen die größte Krankheitslast in Europa, wie das Institute for Health Metrics and Evaluation 2013 ermittelt hat.

Sind solche Aussagen belastbar? Hier kann es kein einfaches Ja oder Nein geben. Die Antwort heißt „wahrscheinlich“. Dabei ist die interne Validität der Studie nicht die entscheidende Frage. Unter Berücksichtigung der Modellannahmen sind die Größenordnungen der Risikofaktoren sicher belastbar. Die kritische Frage ist die nach der externen Validität: Zu beachten ist, dass es sich um Modell-Aussagen handelt. Um nur ein Beispiel zu nennen, das zeigt, dass beim Übertrag vom Modell auf die Wirklichkeit Vorsicht angebracht ist: Die betrachteten 67 Risikofaktoren der Global Burden of Disease Studie decken zwar eine breite Palette von Risiken ab, jedoch nicht alle. So bleibt beispielsweise die ärztliche Fehlbehandlung unberücksichtigt, obgleich das wissenschaftliche Institut der AOK im Krankenhausreport 2014 festgestellt hat, dass jährlich

19.000 Behandlungsfehler in deutschen Krankenhäusern tödlich enden – das sind etwa fünfmal so viele Todesfälle wie im Straßenverkehr;

Und in den Krankenhäusern der USA sterben jährlich sogar bis zu 400.000 Menschen an vermeidbaren Behandlungsfehlern.

Damit stellt diese Todesart die dritthäufigste Todesursache in amerikanischen Krankenhäusern dar. Man sollte deshalb die Ergebnisse solcher Krankheitslast-Studien nicht zu sakrosankt nehmen. Es geht hier aber nicht um die Kritik an einer einzelnen Studie. Vielmehr geht es um die Differenz von Modell und Wirklichkeit in epidemiologischen Untersuchungen an sich, die Experten noch bewusst sein mag, aber im öffentlichen Diskurs nicht mehr wahrgenommen wird.

Models. Behaving. Badly

Der Physiker und Finanzmarktanalyst Emanuel Derman legt den Finger auf die Wunde. Modelle, so sein Credo, können in die Irre führen. Das gilt nicht nur für die Modelle des Finanzmarkts, auf die er sich bezieht. Das gilt auch für Risikokalkulationen und Studien, die Risiken und Lebenserwartung zusammenbringen. Manche ihrer Folgerungen sind problematisch, wie zum Beispiel die Wissenschaftler Spyros Makridakis, Robin Hogarth und Anil Gaba nahelegen. Sie suchten in der medizinischen Fachliteratur nach Studien zu Risikofaktoren und Lebenserwartung und machten sich die Mühe, zu berechnen, wie viele Lebensjahre insgesamt durch eine gesunde Lebensführung zu gewinnen wären.

Wer demnach das Rauchen aufgibt, den Alkoholkonsum stoppt und Sport treibt sowie sich gesund ernährt, käme auf unglaubliche zusätzliche 32 Lebensjahre. Was zu beweisen wäre.

Ungeachtet dessen ist der Ansatz der vergleichenden Risikobewertung richtig und vernünftig, da nur so abgewogene gesundheitspolitische Entscheidungen zur Risikoprävention möglich sind.

Dabei könnte eine Risiko-Ampel, wie sie vom Ausschuss für Gefahrenstoffe vorgeschlagen wurde, durchaus von Nutzen sein, um den Regulierungsbedarf zu bestimmen. Die Regulative sollte im Auge behalten, dass Risikovorsorge wieder neue Risiken produziert, seien sie ökonomischer, sozialer oder politischer Natur. Sie hat den Blick für das Ganze zu wahren.

So sollte nicht vergessen werden, dass auch Armut ein wesentlicher Risikofaktor ist.

Allerdings, und das verweist auf die vertrackte Komplexität von Risikofragen, nehmen in Zeiten wirtschaftlicher Rezession einige Mortalitätsraten ab. Die Risikoregulation sollte sich konsequent an einer vergleichenden Risikobewertung und einer Kosten-Nutzen-Analyse orientieren. Weiterhin kommt es darauf an, sich bei der Grenzwertsetzung nicht von Risikowahrnehmungen treiben zu lassen. Auch die an sich verständliche Tendenz, Grenzwerte aus Gründen der Vorsorge zu verschärfen, muss diskutiert werden. Weniger Exposition führt nicht zwangsläufig zu mehr Sicherheit. Die Risikoforscher wären ihrerseits gut beraten, wenn sie ihre Risikoberechnungen mit dem Hinweis versehen würden, dass nicht alle Zahlen wirklichkeitsfest sind. Leider wird nur allzu oft die Modelllastigkeit von Risikoberechnungen ausgeblendet. Genau hier fängt aber das Dilemma an. Risikoabschätzungen, verabsolutiert und ohne die Korrektur der praktischen Vernunft, haben auch das Potential, unnötige Ängste zu schüren und Unmündigkeit zu produzieren. Solche Folgen zu beachten gehört zwingend zur sozialen Verantwortung der Risikoforschung.

Literatur

- AGS (2011) Risikowerte und Exposition-Risiko-Beziehungen für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen. Bekanntmachung 910. http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/665102/ publicationFile/56980/Bekanntmachung-910.pdf

- Byrant TH (2011) Alterungsangst und Todesgefahr – der deutsche Demografie-Diskurs. Aus Politik und Zeitgeschichte. 10-11, 40-46.

- Esposito E (2007) Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Frankfurt/M.: Suhrkamp

- RKI (2010) Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Armut und Gesundheit. https://www.gbebund.de/gbe10/ergebnisse. prc_tab?fid=13357&suchstring=&query_id=&sprache=D&- fund_typ=TXT&methode=&vt=&verwandte=1&page_ret=0&seite=1&p_lfd_nr=2&p_news=&p_

sprachkz=D&p_uid=gast&p_ aid=1446179&hlp_nr=2&p_janein=J - Holmes TH, Rahe RH (1967) „The Social Readjustment Rating Scale“. J Psychosom Res 11 (2): 213–8.

- ARC (2006) Praemble to the IARC monographs. http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/

- Institute for Health Metrics and Evaluation. The Global Burden of Disease: Generating Evidence, Guiding Policy – European Union and European Free Trade Association Regional Edi-tion. Seattle, WA: IHME, 2013.

- James, J (2013) A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. In: Journal of Patient Safety Volume 9, Issue 3: 122-128.

- Keeney, R (1995) Understanding life-threatening risks. Risk Analysis, 15, 6, 627-637

- Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson M et al. (1999) To Err Is Human: Building A Safer Health System. Washington, DC: Institute of Medicine.

- Lim SS et al. (2012) A comparative risk assessment of burden of disease and injury attribu-table to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analy-sis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet; 380: 2224–60.

- Makridakis S, Hogarth R, Gaba A (2010) Tanz mit dem Glück. Berlin: Haffmans & Tolkemitt.

- Neumayer, E (2004) Recessions lower (some) mortality rates: evidence from Germany. In: Social Science & Medicine 58, 1037–1047.

- WHO (2002) World health report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva,World Health Organization.

- Zhan CH, Miller MR (2003) Excess Length of Stay, Charges, and Mortality Attributable to Me-dical Injuries During Hospitalization. JAMA. 2003;290(14):1868-1874.